VBAアセットが公開しているワード用VBAアドイン「VA公用文」の主要な機能は、見出しのレベルに応じたインデントの自動設定です。

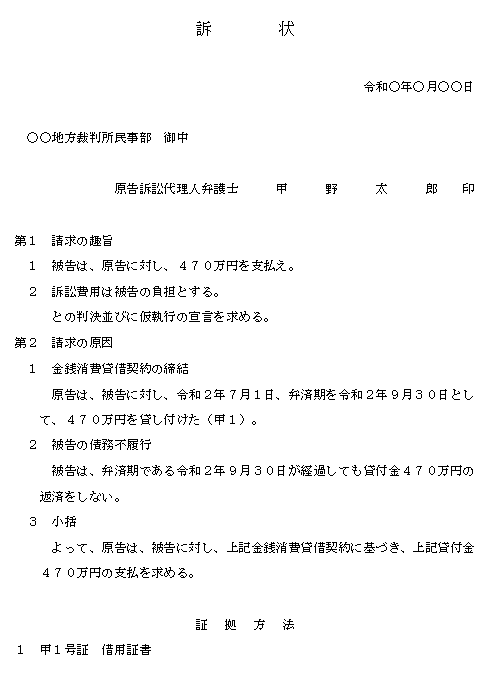

このアドインを使えば、次のような文章のインデントを、クイックアクセスツールバーのボタンをクリックするだけで、自動的に設定することができます。

処理対象外にしたい部分の存在

ただし、インデントの自動設定を行って欲しくない部分もあります。この文書の場合では、「訴状」から「原告訴訟代理人弁護士 甲野太郎 印」までの「前付け」の部分と、「証拠方法」から「1 甲1号証 借用証書」までの「補足」の部分は、見出しとは無関係に手入力で設定したインデントをそのまま残したいのです。

「本文」スタイルの検討

昔々のワードには「標準」とは別に「本文」というスタイルが使われていました(今もスタイルのメニューの中には非表示の状態で残っています)。見出しに合わせてインデントを設定したい段落のスタイルを「本文」にするようにすれば、この問題は解決します。しかし、「標準」と「本文」というスタイルを使い分けるのは、かなり面倒ですし、混乱を招きます。(そもそも、マイクロソフトが「本文」スタイルを廃止したのも、これが理由だと思います。)このため、他の方法を採ることにしました。

問題となるのは補足への対応

「前付け」の部分は簡単でした。最初の見出しスタイルまでの部分を自動設定の対象外とすればよいのです。問題なのは、「補足」の部分です。最後の見出しスタイルの後にも、インデントを自動設定したい段落があるので、最後の見出しで処理を停止するわけにはいきません。「補足」には目印となるものがないのです。

初期バージョン:行頭空白による停止

「VA公用文」の初期バージョンでは、「行頭に空白」がある場合にそれ以降のインデント自動設定を停止するようにしていました。段落のインデントを空白で揃えるのは、ワードの使い方としては良くないことですが、それを逆手に取って、処理を停止する目印に使ったのです。

ところが、この方法は、誤って行頭に空白残っている場合に、意図しない場所でインデントの自動設定が停止するという問題を頻発させてしまいました。

改良版:「行間詰め」スタイルの使用

そこで採用したのが、自動設定の対象外としたい段落に「行間詰め」スタイルを適用するという方法です。ただし、「行間詰め」スタイルというものに馴染みがないこと(そもそも、このスタイルは日本語版ワードでは不要)や、スタイルを変更する手間がかかるという欠点がありました。

転機:旭川セキュリティシンポジウムでの気づき

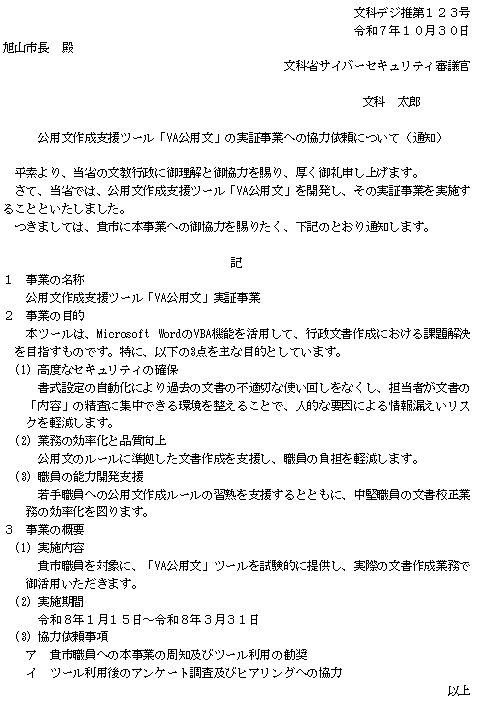

そんな中、旭川セキュリティシンポジウム2025というイベントで、ブース出展を行う機会を得ることができました。そこで行う「VA公用文」のデモのために、次のような一般公用文の文例を作成しました。

一般公用文において、「下記のとおり」とした場合には、「記」や「以上」と書くのが標準的な作法となっています。この「以上」という結語(配置は右揃え)もインデント自動設定の対象外にする必要があったので、「行間詰め」スタイルを適用しなければなりませんでした。その時、ふと思いついたのです。「右揃え」を目印にすれば良いのではないか?

最終的な解決策:右揃え段落での停止

見出しとそれに続く本文の中で、「右揃え」が使われることは、まずないでしょう。「右揃え」の段落でインデント自動設定を停止するようにすれば、補足を自動設定の対象外にすることができます。「以上」のような結語を使わない場合でも、補足の直前の段落を空白のまま右揃えに設定しておけばよいのです。

具体的には、最初の見出しを通過した後に、スタイルが「行間詰め」以外で配置が「右揃え」の段落があった場合は、それ以降の処理を停止するようにVBAのプロシージャを修正しました。「行間詰め」以外としているのは、表内には右揃えが使われる場合があり、VA公用文では表内の段落に自動的に「行間詰め」スタイルが適用するようになっているからです。

この方法であれば、面倒なスタイルの設定を行うことなく、あたかも「以上」という文字を省略したかのような自然な形で、インデント自動設定を停止する部分を明示することができそうです。

コメント

処理を停止する段落のスタイルを「『行間詰め』以外」に変更しました。