公用文の書式は、ビジネス文書とは異なり、内閣訓令や各省庁が定める「公用文作成の要領」、さらには各地方自治体の公文規程といった公式な通達によって規定されています。本記事では、現代日本の公的機関で実際に用いられている標準的な書式についてご紹介します。

公用文書式の多様性

公用文の書式には、単一の「絶対的なルール」は存在しません。中央省庁、地方自治体、裁判所など、それぞれの機関が独自の書式規定を定めており、文書の種類によっても異なる基準が存在しています。裁判文書は法的な正確性と判読のしやすさを最優先し、一般的な行政文書は情報伝達の効率性を重視するなど、それぞれの要件が書式に反映されています。

用紙サイズ

公用文における用紙サイズは、**A4サイズ(縦置き)**が事実上の標準規格となっています。裁判所への提出書類、総務省の電子公文書など、多くの機関で広く採用されています。これは、国際標準化機構(ISO)が定めるISO 216規格に準拠しており、印刷、保管、郵送における効率性と互換性の観点から選ばれています。

フォントと文字サイズ

本文のフォント

公用文の本文には、12ポイントのMS明朝体が広く採用されています。裁判所に提出する文書や多くの地方自治体の公文規程で、この設定が標準とされています。明朝体は、その伝統的な書体と高い可読性から、公的な権威性を保ちつつ、長文の本文を読みやすくする効果があります。

なお、電子公文書の表示フォントには10.5ポイントが例示されている場合もあります。

見出しのフォント

現代の「公用文作成の考え方」では、読み手の多様化を前提として、伝えたい内容を正確かつ分かりやすく伝えることが重視されています。このため、本文には明朝体を、見出しや強調部分にはゴシック体を用いるという使い分けが定着しています。

文字数と行数の設定

公用文の文字数と行数には統一された標準が存在せず、各機関によって異なる規定が採用されています。

官公庁における文字数・行数の一般的な範囲:

- 1行あたりの文字数: 32~40文字程度

- 1ページあたりの行数: 26~36行程度

具体的には、裁判所提出文書では1行37文字・1ページ26行程度、総務省の電子公文書では1行40文字・1ページ36行、地方自治体では1行32~35文字・1ページ30~32行といった設定が見られます。

これらの違いは、和文タイプライターが主流だった時代から各機関が独自に定めてきた経緯があり、コンピュータ化された現在でも、その慣行が引き継がれているようです。

余白(マージン)の設定

公用文の余白は、文書の物理的な取り扱いと管理に直結した重要な機能を持っています。左余白は綴じ代として、上余白は受付印や文書番号などを配置するスペースとして利用されます。

一般的な余白の範囲:

- 上余白: 25~35mm程度

- 下余白: 20~30mm程度

- 左余白: 25~30mm程度

- 右余白: 15~30mm程度

裁判所提出文書では広めの余白(上35mm、下27mm、左30mm、右15~20mm程度)が一般的とされ、多くの行政機関では上下左右を均等に25~30mm程度に設定する例が見られます。

段落配置と句読点の処理

両端揃え

公用文では、行末をきれいに揃える「両端揃え」が一般的に採用されています。Wordの場合は、「左揃え」では次に述べる「句読点のぶら下げ」ができないので、どうしても「両端揃え」にする必要があります。

行頭禁則と句読点の処理

公用文の作成において厳守されるべき基本的な原則として、「行頭禁則」があります。これは、句読点や閉じ括弧などが文の先頭に来ることを禁じるルールです。

多くの地方自治体の規定では、行末の文字が句読点で終わる場合、句読点を次の行頭に送らず、行末の最後の文字の後に配置するという原則が定められています。これは、ワープロソフトの機能としては「句読点のぶら下げ」と呼ばれています。

表題(標題)の配置

公用文における表題の配置には、明確なルールが存在しています。

一般的な表題配置のルール:

- 表題の書き出しは「3字分空ける」

- 表題の末尾は「3字空ける」

本文が1字下げで始まるのに対し、表題を3文字目から始め、行末を3文字空けることで、表題が文書全体の中央に近い位置に配置され、視覚的な安定感とバランスをもたらします。また、表題の末尾には「(通知)」や「(回答)」といった文書の性質を示す括弧書きが付加されることが多く、文書の種類を迅速に識別しやすくする機能も果たしています。

段落のインデント

公用文においても、新しい段落の開始行は全角1文字分を字下げすることが基本的なルールとなっています。

項目番号の書式

公用文の書式を設定するうえで、もっとも厄介なのが項目番号の書式ですが、これについても「こうでなければならない」というような共通した規定は存在しないようです。

裁判所提出書類の場合

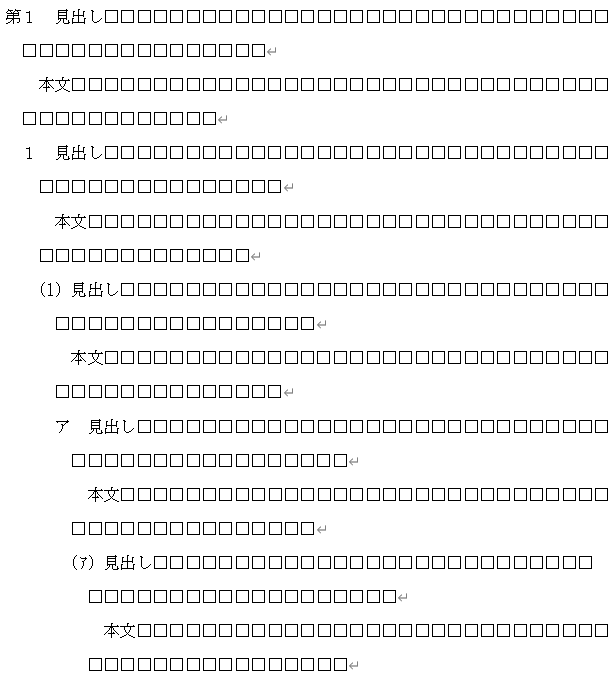

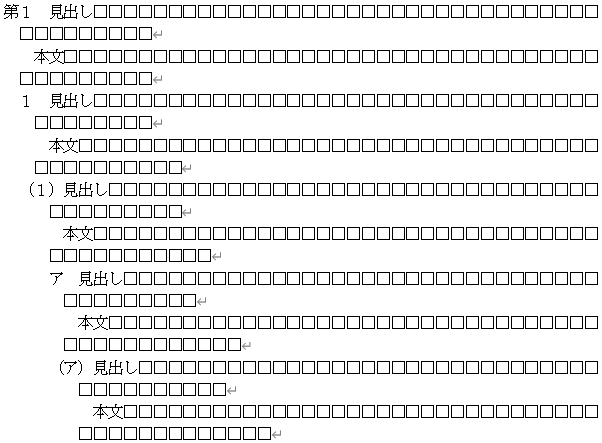

ウェブサイト「実務の友」の「裁判文書(裁判所提出書類)の標準的な書式」によると、裁判所提出用書類の項目番号は次のとおりになっています。

()自体や()内の文字、)の後ろの空白は半角になっています。また、項目ごとに1字ずつ下げられています。

一般的な公用文の場合

「分かりやすい公用文の書き方」(第2次改定版)によると、一般的な公用文の項目番号も、基本的には裁判所提出書類と共通です。

ただし、()内の文字に全角も許容されるなど、少し自由度が高くなっています。

公用文の項目番号の付け方には、次の4つのパターンがありそうです。

なお、裁判所提出書類とは異なり、「1」から始めるのが基準で、どうしても必要な場合のみ「第1」から始めることになっていますが、「第1」と「1」との字下げの関係を明らかにするため、「第1」から始めた場合を示しています。

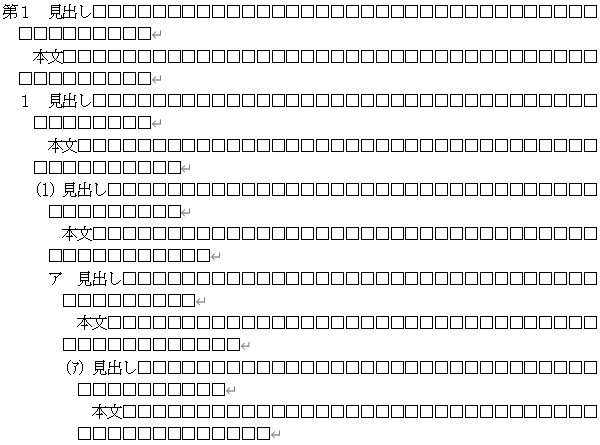

パターン1(カッコ:半角、カッコ内の数字・カタカナ:半角)

「()自体やその内の数字やカタカナは半角にして、コンパクトにしろ!」という上司がいる人向けのパターンです。

基本的には、裁判所提出書類と同じです(文字数や行間隔が異なる)。私が勤務していた陸上自衛隊は、このパターンでした。どうせなら、本文の英数字も半角にして欲しいものですが...

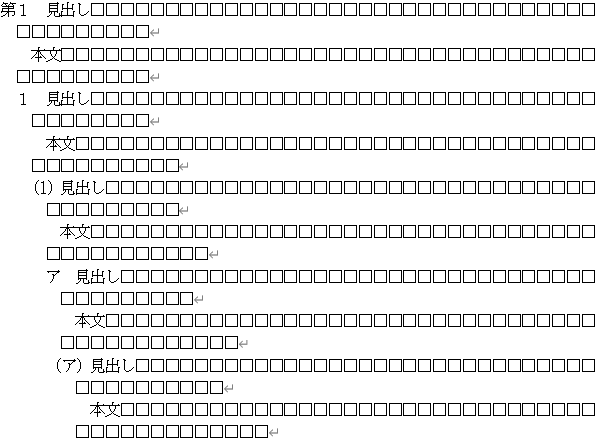

パターン2(カッコ:半角、カッコ内の数字:半角、カッコ内のカタカナ:全角)

「カタカナが半角ってありえないだろう!」という上司がいる人向けのパターンです。

その気持ちは分かります。

パターン3(カッコ:半角、カッコ内の文字:全角)

「文字は全角に決まっているだろう!」という上司がいる人向けのパターンです。

その気持ちも分かります。

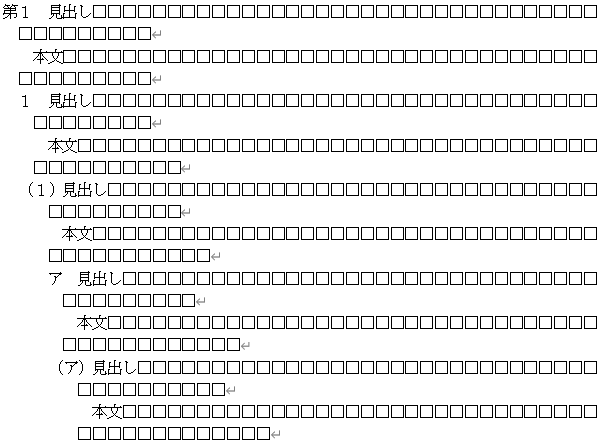

パターン4(カッコ:全角、カッコ内の文字:全角)

「()だって全角だろう!」という上司がいる人向けのパターンです。

やってみると、これはこれでそんなに悪くないです。「)」の後ろの半角スペースが不要になります。

書式設定にはVBAを使おう

ワードで裁判所提出書類などの公用文を作成する場合には、これらのパターンに合せて書式を設定する必要があります。

VBAアセットが紹介している「公用文テンプレート」には、この書式設定を自動的に行う機能が搭載されています。

「テンプレートに1度書式を設定するだけで良いのだから、手動で設定すれば良い」と考える向きもあると思いますが、VBAを使って設定したほうが、ずっと簡単かつ確実です。

コメント

数字やカタカナを全角にしても半角スペースを残すように変更しました。